Su gestión llevó al límite la apuesta por la destrucción del Estado, con un dramático saldo económico, social y sanitario. Aun así, el resultado electoral es abierto: pese a que el correísta Andrés Arauz encabeza las encuestas, no se descarta un ballotage con el ultra liberal Guillermo Lasso.

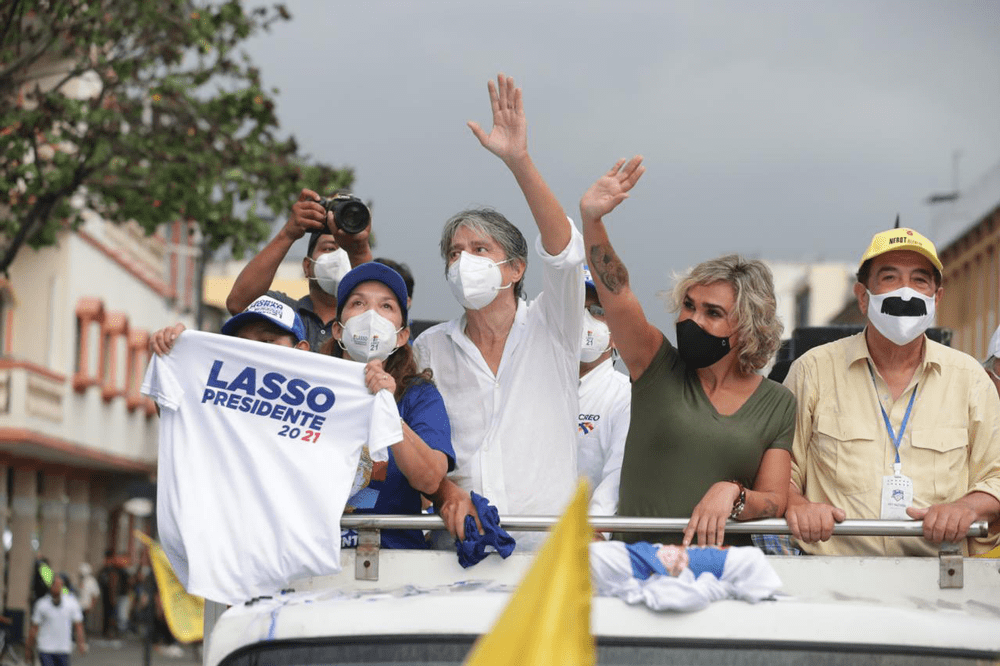

Cierre de campaña de Guillermo Lasso, Guayaquil, 4-2-2021 (Twitter @LassoGuillermo)

Este domingo se concretará la tercera

postulación presidencial consecutiva de Guillermo Lasso. Accionista

mayoritario de uno de los bancos más grandes del país, supernumerario

del Opus Dei, cercano a José María Aznar y Vargas Llosa, Lasso se

presenta como el arquetípico político-empresario ultra rico que las

izquierdas adoran tener como adversario en tiempos de campaña. Al

colocarlo como una suerte de (anti) fetiche, sin embargo, la crítica

democrática tiende a reproducir una imagen congelada de la lucha

política, y a perder de vista las transformaciones vividas por la

derecha criolla en su súbito ascenso al poder durante el mandato de

Lenín Moreno (2017-2021).

En particular, en el marco de la acumulación de poder conquistado en

este cuatrienio, la derecha ecuatoriana conoce su momento de mayor

radicalidad desde el retorno democrático de 1979. La conversión

programática del presidente exacerbó en las derechas las expectativas de

ir más allá de la des-correización del Estado –condición fundante que

las elites pusieron a Moreno a cambio de su respaldo– y acelerar la

realización de un conjunto de reformas pospuestas, al menos, desde el

ciclo de dominio de los “chicago boys” entre 1992-1996. El dramático

aterrizaje de la Covid-19, y la propensión del gobierno a gestionarlo

bajo un estado de excepción permanente, ampliaron las opciones para

materializar tales expectativas. Bajo confinamiento y desmovilización

social, la agenda promercado llegó más lejos que nunca. Los atisbos de

resistencia han sido regularmente procesados con enormes dosis de

violencia política y escaso apego al estado de derecho. Su vigente

radicalización problematiza, pues, la confluencia entre un vertiginoso

reformismo de mercado y tendencias autoritarias en la acción gubernativa

de las derechas del siglo XXI.

Semejante cuadro aproxima el caso ecuatoriano a los debates globales

sobre el auge de las derechas extremas a nivel global. Si Trump,

Bolsonaro o el uribismo confirmaron la confianza social de sus proyectos

en las urnas, cabe preguntarse por el potencial de la derecha

ecuatoriana para, a la inversa, obtener legitimación democrática de

políticas ya instaladas en el Estado luego de su asalto al poder.

La ampliación

En los últimos años del mandato de Correa, el trabajo político de las

derechas tendió a extenderse de sus habituales prácticas y espacios de

acción. El despliegue cupular y mediático se acompañó del recurso a la

movilización y del acercamiento a los circuitos de la sociedad civil.

Ésta era invocada no sólo como fuente de resistencia al Estado

populista, sino como espacio de administración de problemas públicos que

el aparato estatal no resuelve. En el terremoto de 2016 tomó vuelo

incluso la tesis libertaria de que la participación social podía

sustituir al Estado en la gestión de la catástrofe (1).

En ese clima, la iniciativa oficialista de enmendar la Constitución

para permitir la reelección indefinida crispó los ánimos del campo

liberal y las derechas. Percibían una sociedad asfixiada por un híper

liderazgo con voluntad de perpetuarse. Los llamados a la movilización se

multiplicaron mientras se activaba una Consulta Popular contra la

reelección. El colectivo Compromiso Ecuador liderado por Lasso ganó

visibilidad y lideró la lucha (2)

contra “la concentración de poderes”. La defensa de las instituciones

democráticas renovaba la narrativa de la derecha criolla. Desde allí

desplegó su voluntad de incluir a sectores más amplios, y así Compromiso

Ecuador ganó adhesiones sociales y políticas (3). La explícita batalla en (por) la sociedad civil ampliaba la comprensión de lo político en las derechas.

Si cada sector tenía malestares específicos contra el gobierno –el

sindicalismo protestaba contra reformas a la seguridad social, las

clases altas contra el impuesto a las herencias, etc. –, la adopción de

la “cuestión democrática” desde la derecha la desplazaba de su redil

anti-estatista y le permitía convocar a fuerzas sociales ajenas a su

espacio. El gobierno quedaba además desacomodado en relación a su

habitual discurso. Las proclamas contra los adalides del libre mercado

parecían no funcionar cuando aquellos hablaban de democracia y defendían

los candados que la Constitución –propulsada por la propia Revolución

Ciudadana (RC) – había colocado contra la reelección.

Para las presidenciales de 2017 todos los intentos de unificación de

las fuerzas anti-correístas fueron conducidos por derecha. La

confraternidad de quienes tienen un mismo adversario licuaba la

especificidad de las identidades políticas en extrañísimas alianzas.

Lasso y Jaime Nebot, el poderoso alcalde de Guayaquil, lideraron las

coaliciones más ambiciosas. Lasso sentó en su mesa a socialdemócratas,

militares, indígenas, anti-mineros, etc. Todos ellos lo apoyarían en el

ballotage de 2017.

La derecha en el gobierno

El mini-ciclo de movilización de 2015-2017 obtuvo el retiro de la Ley

de Herencias –primera gran derrota de Correa desde los inicios de su

mandato–; forzó la decisón oficialista de postergar la vigencia de la

reelección indefinida para los comicios posteriores a 2017, y condicionó

la nominación de Moreno como candidato de la RC (4).

En efecto, aunque Correa asuma como su mayor error la designación de

Moreno, lo cierto es que el ascenso de una derecha radicalmente

movilizada contra el Estado-popular-redistributivo frenó las opciones de

sucesión desde la izquierda de Alianza País (AP). Mientras, las

acusaciones de corrupción en altas esferas impedían una sucesión desde

el entorno de confianza del líder (“correísmo conservador”). La opción

Moreno se impuso como alternativa última de un movimiento emergido

mientras gobernaba.

La ruta de la des-correización estaba abierta. Frente a una derecha

en nítido registro ideológico, Moreno ofrecía diálogo y evitaba

mencionar reformas incómodas para los grandes intereses. Los evidentes

límites del candidato exigieron un despliegue mayor del partido y del

propio Correa en medio de la campaña más hostil que pueda recordarse. AP

no pudo imponerse en primera vuelta. En el ballotage de abril de 2017,

cinco de los seis candidatos derrotados apoyaron a Lasso. Pachakutik

(brazo electoral del movimiento indígena) no fue la excepción. El

anti-correísmo tomaba forma coalicional. Su relato aludía a la conducta

ímproba del candidato a vicepresidente (J. Glas) y enfatizaba en el

bloqueo de los órganos de control en tiempos de presidencialismo

reforzado. Lasso blandía tales argumentos y remarcaba –al igual que en

2021– la oferta ortodoxa: austeridad, privatizaciones, eliminación de

impuestos, tratados de libre comercio, etc. Aunque la ampliación de la

derecha le valió un exponencial crecimiento electoral entre la primera y

la segunda vuelta (de 28 a 49 puntos), Moreno se impuso. La estrecha

diferencia activó una inmediata llamada de Lasso a la movilización

general tras denunciar fraude.

Las recientes imágenes de las huestes de Trump tomando el Capitolio o

las estampas de la oposición boliviana saqueando las oficinas de la

autoridad electoral (2019), tuvieron su lejano precursor (2017) en las

calles quiteñas aledañas al Consejo Nacional Electoral (CNE). Miles de

simpatizantes de Lasso paralizaron la capital durante días luego de

rodear el Consejo exigiendo el recuento total de los votos. Al igual que

en Washington o La Paz, sin embargo, las pruebas que el candidato

exhibía para fundamentar su denuncia eran inconsistentes o inexistentes.

Aún así, el CNE efectuó un recuento parcial de la votación a fin de

reducir la beligerancia lassista en las calles. Los resultados iniciales

fueron ratificados. La apertura de las urnas, la certificación de los

resultados por observadores internacionales (incluso por la inefable

OEA) y las dudas de los propios aliados (5)

no fueron suficientes para persuadir a buena parte de la derecha de la

ideoneidad del proceso. Lasso nunca reconoció la victoria de Moreno y

sus huestes radicalizaron su discurso de odio ante la vitalidad del

correísmo. El violento desconocimiento de la voluntad popular encendía

las alarmas democráticas.

La tesis del fraude hizo eco en las grandes corporaciones mediáticas y

operó como recurso para debilitar al nuevo gobierno. Moreno internalizó

la idea de su precaria legitimidad y, en el marco de su convocatoria a

un diálogo nacional, asumió progresivamente la agenda y el discurso de

las derechas. La activación de la maquinaria mediático-judicial para, a

la vez, destruir el prestigio del expertocrático ciclo correísta y

multiplicar la apertura de expedientes contra el ex presidente y figuras

de su entorno, sintonizaba con la aspiración de las élites a poner fin

al “ogro populista”. Como operación política, la anti-corrupción

conseguía engarzar ambos elementos. La destitución y el apresamiento de

Jorge Glas –vicepresidente electo y próximo a Correa– era un invaluable

trofeo para la empresa morenista de ganar la confianza de los poderosos.

El pleno dominio sobre las instituciones de control y de justicia era

condición fundante de mayor eficacia en tal propósito. La Consulta

Popular de 2018 tenía ese fin: destituir a las autoridades estatales que

habían sido electas a instancias de la eventual influencia del ex

presidente y dar de baja algunas de sus decisiones emblemáticas

(eliminar el impuesto a la plusvalía y la reelección). Los funcionarios

cesados fueron reemplazados por figuras insignes del anti-correísmo. En

medio de una enorme arbitrariedad institucional, se resolvía así la

distribución de poder en el bloque gobernante.

La Revolución Ciudadana operaba como única fuerza de oposición, aún

cuando el nuevo CNE hubiera bloqueado varias veces la inscripción de su

nuevo instrumento electoral. Ante la implosión de AP, las derechas y

Pachakutik daban gobernabilidad parlamentaria al gobierno. Los puestos

clave del gabinete eran ocupados, a su vez, por delegados de los grupos

económicos y figuras de la derecha. Mientras, la alta sociedad civil

–ONG, fundaciones– y el poder mediático celebraban la judicialización

del correísmo. La anti-corrupción operó como el principal mecanismo de

legitimación del giro neoliberal. El nombramiento del presidente del

Comité Empresarial Ecuatoriano como ministro de Economía (mayo 2018)

selló el pacto de dominación que ha sostenido a Moreno.

Radicalización

Capturado el poder institucional, restaba a las derechas formatear la

agenda pública a instancias de sus más caros intereses. La aprobación

de la Ley de Fomento Productivo (agosto 2018) fue la primera medida del

delegado empresarial en Economía. La normativa es el instrumento más

consistente y agresivo planteado en Ecuador con la perspectiva de

sostener a las élites y reencuadrar una sociedad de mercado (6):

sancionó la austeridad, golpeó derechos laborales, facilitó una enorme

apropiación de rentas a grupos económicos (perdonó 55% de sus deudas a

los 50 mayores deudores tributarios) y, sobre todo, desmontó los

instrumentos maestros del Estado desarrollista-distributivo.

La firma del acuerdo con el FMI (inicios de 2019) vigorizó la

política ortodoxa. El acuerdo, no obstante, solo fue discutido con el

empresariado. El parlamento ni si quiera fue consultado. La Corte

Constitucional tampoco dio su aval. Se saltaron todos los filtros del

debate democrático. La falta de acceso a las instituciones eleva las

oportunidades para la política contenciosa. Así fue.

El decreto 883 (acordado con el FMI), que eliminaba el subsidio a los

combustibles, demolió el apoyo que ciertas organizaciones aún brindaban

al gobierno. Hasta entonces el ajuste había avanzado con la solitaria

oposición de la Revolución Ciudadana –aún al costo de un mayor acoso

político-judicial a sus cuadros–. La firma del 883 implosionó cualquier

rasgo consensual del giro neoliberal. El retorno del movimiento indígena

a las calles fue particularmente llamativo. Algunos de sus dirigentes

habían colaborado con Moreno. Aun así, el régimen no intentó

acercamiento alguno. La declaratoria de estado de excepción apenas se

inició la protesta y cuando no había mayores altercados prefiguró el

colosal despliegue de violencia por venir. La más grande revuelta

popular del siglo XXI (octubre 2019) fue repelida con toda la fuerza en

nombre del combate al enemigo interno. El inusitado despliegue militar

se justificó como respuesta a un supuesto intento golpista: el Gobierno

desconoció siempre la legitimidad de la resistencia, judicializó a

líderes indígenas y encarceló a la dirigencia correísta por delitos de

sedición nunca probados. Los presos políticos completaron el cruento

balance del Paro de Octubre: 11 fallecidos, 1.340 heridos, 1.192

detenidos (80% de forma ilegal), falsos positivos. Aún así la derecha

cerró filas con Moreno y exigió todo el rigor necesario para preservar

el orden. Nebot habló incluso de establecer “ejércitos patrióticos”

para resguardar Guayaquil del asedio indígena (7).

La fase puramente violenta del ajuste apenas arrancaba. Con la veloz

expansión de la Covid-19 se puso a prueba la disposición del bloque

gobernante de priorizar la salud pública sobre sus metas de austeridad.

El anuncio de que el “paciente cero” había ingresado a Guayaquil a

inicios de marzo 2020 no alteró, sin embargo, la ruta económica. Si Perú

destinó 11,1% del PIB para encarar los efectos del virus, en Ecuador

dicha cifra no llegó al 1% . La inercia fiscalista profundizó el

desastre sanitario: el país registra una de las cifras más elevadas de

muertes en exceso a nivel global (8).

No solo eso. La pandemia fue percibida por el bloque de poder como

una ocasión para relanzar reformas atascadas. Así, se liberalizaron los

precios de los combustibles –aquello que la revuelta de octubre había

impedido– y se aprobó la llamada “Ley Humanitaria” (junio de 2020) que

redobla el poder de los empleadores y profundiza la precarización

laboral bajo el discurso de “cuidar el empleo” en pandemia. Prosiguieron

además pagos de la deuda externa, recortes presupuestarios, reducción

de la burocracia (incluso en el sector salud) y disminución salarial.

Los escándalos de corrupción (reparto de hospitales a cambio de apoyo

parlamentario, repartición de vacunas entre familiares de funcionarios,

etc.) completaron el cuadro de devastación de los derechos de las

mayorías. Lasso creó un fideicomiso (https://www.salvarvidas.ec/) para donar, desde la sociedad civil, recursos e insumos de atención hospitalaria.

El neoliberalismo siempre entendió el hundimiento del Estado social

como mecanismo que despolitiza y descolectiviza la vida. En Ecuador, la

derecha radicalizada ha llevado al límite dicha apuesta aún en tiempos

de pandemia. La sociedad, sometida a niveles de padecimiento sin

precedentes, estabiliza respuestas individualizadas a la crisis. Las

urnas, en tal horizonte, adquieren mayor significación que nunca. No

cuesta pensar que el sufrimiento social se traduzca en un voluminoso

voto-sanción. Tampoco cuesta imaginar que las derechas vuelvan a renegar

de la voz del soberano.

1. S. Ortíz, “Ecuador: sismo, conmoción y segunda oportunidad”, 2016, en

2. https://nuso.org/articulo/ecuador-sismo-conmocion-y-segunda-oportunidad/

4. https://www.elcomercio.com/actualidad/guillermolasso-politica-elecciones-presidencia-candidato.html

5. Se retoman argumentos de F. Ramírez Gallegos. “Las masas en Octubre”, en Nueva Sociedad No. 284, 2020, https://nuso.org/articulo/las-masas-en-octubre/,

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/26/nota/6156361/jaime-nebot-lamenta-que-guillermo-lasso-no-haya-podido-probar

6.https://dolarizacionec.wordpress.com/2018/05/24/evaluacion-de-la-ley-trole-3/

7. F. Ramírez Gallegos, (Coord.), Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador, CLACSO, Buenos Aires, 2020.

8. D. Vizuete et. al., “Pandemia y Estado de padecimiento en los Andes”, en Bautista et. al (Coordinadores), Estados Alterados: reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia, Buenos Aires: IEALC-CLACSO, 2020, pp. 353-366.

* Profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador).

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Fuente: https://www.eldiplo.org/notas-web/ecuador-la-derecha-radicalizada/